Excel。VLOOKUP関数の範囲をAccessのテーブルでやりたいけどどうしたらいい?

<AccessのデータとVLOOKUP関数>

先日、セミナーでVLOOKUP関数を使ったアレコレをご紹介した中で、

ブック間でのVLOOKUP関数のご紹介をしたら、

Accessのテーブルとかクエリとかを範囲にして使うことは出来ませんか?

というご質問がありました。

確かに、Accessでデータを管理しているということもありますよね。

そこで、今回は、Accessのデータをどうやったら、

VLOOKUP関数で使えるのかをご紹介してみたいと思います。

まず、VLOOKUP関数のブック間で出来るのかを確認してみましょう。

次のデータが商品マスターという、別のブックにあります。

このデータをVLOOKUP関数で設定してみると、

検索値は、C4

範囲は、商品マスター.xlsx!A$2:C$5

列番号は、2

検索方法は、FALSE

これで、OKボタンをクリックしてみましょう。

問題なく、ブック間でのVLOOKUP関数を設定できますね。

ちなみに、数式は、

=VLOOKUP(C4,商品マスター.xlsx!A$2:C$5,2,FALSE)

では、いよいよ本題のAccessのテーブルとVLOOKUP関数

をやっていきましょう。VLOOKUP関数に限りませんが、

直接、他のアプリケーションを接続させることは出来ません。

そこで、一度、AccessのテーブルやクエリをExcelに取り込み、

それを使ってVLOOKUP関数で使うことは可能になるのです。

Accessのテーブルのデータを確認しておきましょう。

このテーブルデータを使います。

では、Excelブックには、別のシートを用意します。シート名はFROMをしております。

A1をクリックして、

データタブの外部データの取り込みにあるAccessデータベースをクリックしましょう。

ファイルの場所を確認して、接続したいAccessファイルを選択します。

なお、Accessが開いている場合には、

データリンクプロパティダイアログボックスが表示されます。

この場合は、そのままOKボタンをクリックしましょう。

Accessを閉じた状態ですと、次のデータのインポートダイアログボックスが表示されます。

今回は、テーブルでインポートさせたいと思いますので、このままOKボタンをクリックします。

これで、Accessのテーブルを接続することが出来ました。

テーブル名も、テーブル_VLOOKUP.accdbとなっていますね。

あとは、VLOOKUP関数を作成すればOK。というわけです。

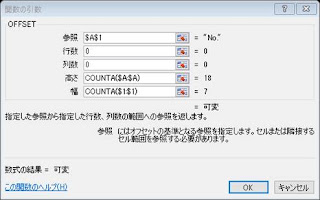

検索値は、C4

範囲は、テーブル_VLOOKUP.accdb

列番号は、2

検索方法は、False

あとは、OKボタンをクリックしましょう。

これで、AccessとVLOOKUP関数のコラボレーションが出来ましたね。

なお、Accessでデータが増えたとしても、問題はありません。

一度、Excelを閉じて、Accessのテーブルのデータを増やしてみましょう。

BR-700 パイナップル \500 沖縄

を追加しました。

では、Accessを閉じて、Excelファイルを開きます。

デザインタブの更新ボタンをクリックしましょう。

VLOOKUP関数は何もしないでよいことも確認できましたね。

Excelで管理していなくてもAccessでも

この方法を知っておくと色々作成することが出来ますので、

機会があれば、挑戦してみてくださいね。