Excel。分析ツールの基本統計量を関数で算出してみよう。

<AVERAGE・STDEV.S・SQRT・COUNT・MEDIAN・MODE.SNGL・VAR.S・KURT・SKEW・MAX・MIN・SUM関数>

アドインでデータ分析にある基本統計量をつかうことで、データのステータスを手早く確認することができます。

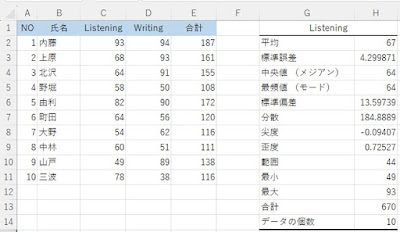

G列とH列に表示されているのが、C列のListeningの基本統計量です。

H列の基本統計量の値は、関数でも算出できるので、確認しておきましょう。

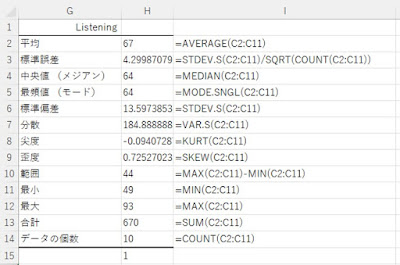

H2の平均は、AVERAGE関数です。

=AVERAGE(C2:C11)

標準誤差は、標準偏差をデータの件数の平方根で除算した値です。

=STDEV.S(C2:C11)/SQRT(COUNT(C2:C11))

で算出することができます。

STDEV.S関数は、「S」なので、数値をサンプルとした標準偏差を算出する関数です。

SQRT関数は、平方根を算出する関数です。

COUNT関数は、数値の件数を算出関数です。

中央値は、MEDIAN関数で算出できます。

=MEDIAN(C2:C11)

最頻値は、MODE.SNGL関数で算出できます。

最頻値は、データ内で一番多く登場した数値のことですね。

=MODE.SNGL(C2:C11)

標準偏差は、先程紹介した、STDEV.S関数で算出します。

=STDEV.S(C2:C11)

標準偏差は、データが平均値からどのぐらい外れているか(散っているのか)を表します。

分散は、VAR.S関数で算出します。

=VAR.S(C2:C11)

尖度(せんど)は、KURT関数で算出できます。

=KURT(C2:C11)

尖度は、正規分布を元に上下にどの程度偏っているかを表す値です。

歪度(わいど)は、SKEW関数で算出できます。

=SKEW(C2:C11)

歪度は、正規分布を元に左右にどの程度偏っているかを表す値です。

範囲は、最大値と最小値の範囲(レンジ)です。

最大値から最小値を減算すれば算出できます。

=MAX(C2:C11)-MIN(C2:C11)

最小は、MIN関数ですね。

=MIN(C2:C11)

最大は、MAX関数ですね。

=MAX(C2:C11)

合計は、SUM関数ですね。

=SUM(C2:C11)

最後は、データの個数なので、COUNT関数です。

=COUNT(C2:C11)

このように、基本統計量は様々な関数をつかって算出しています。

算出する項目が多いため、面倒なので、分析ツールをつかえるようならば、つかったほうが、楽なような気がします。