Excel。入力規則のリスト。アイテムが増えたら自動的にリストの範囲も拡張したい

<入力規則のリストと名前の定義とテーブル>

請求書や見積書などで使用される、入力規則のリスト。

お世話になっている人も多いかと思います。

ところで、アイテムが増えたら、自動的にリストは連動してくれませんので、色々設定をし直さないといけません。

作業自体は簡単でも、できることなら、設定の変更をしないで、アイテムを増やしたら、自動的にリストも拡張反映されるといいですよね。

そこで、今回は、アイテムが増えても自動的に、入力規則のリストも拡張される方法をご紹介していきます。

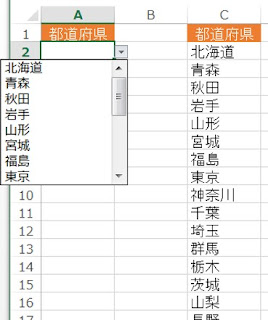

現在の設定を確認しておきましょう。

データタブの入力規則からデータの入力規則ダイアログボックスを表示させて、入力値の値を「リスト」にして、元の値には、商品コードの一覧がある、「=$E$2:$E$7」を設定しております。

E8にアイテムが増えたら、自動的にこの「=$E$2:$E$7」が広がってくれればいいわけですね。

念のため、E8に「D002」という商品コードを入力して確認してみましょう。

リストは自動拡張しないことが確認できました。

アイテムが増えた場合、先程の「=$E$2:$E$7」を修正すればいいのですが、その都度、データの入力規則ダイアログボックスを表示して修正するのは面倒です。

ここでポイントになるのが、Excelのバージョン。

元の値に入力する、E列の場所が、同じシート状にある場合と、別のシートにある場合では、Excelのバージョンによって、設定方法がかわります。

Microsoft365のExcelでは、同じシートでも別のシートでも、同じシートと同じやり方でいいのですが、Excel2016では、設定方法が異なります。

最初は、同じシート上にある場合から紹介していきます。

同じシート上ならば、とても簡単です。単純に、テーブルにすればいいだけです。

E1をクリックして、挿入タブのテーブルをクリックします。

テーブルの作成ダイアログボックスが表示されますので、先頭行をテーブルの見出しとして使用するにチェックマークをいれてOKボタンをクリックします。

テーブルに変わりましたので、アイテムを増やしてみます。「D002」を追加します。

テーブルは自動拡張される特性があります。

この機能を使うことで、入力規則のリストも自動拡張される仕組みです。

では、入力規則のリストを確認してみましょう。

このように、自動的に入力規則のリストが拡張されました。

【Excel2016の場合】

E1:F7までの商品リストが別のシートにある場合は、残念ながらできません。

E1:F7を別シート(シート名:商品リスト)のA1にコピーします。

データの入力規則のリストの設定も修正しておきます。

元の値には、「=商品リスト!$A$2:$A$7」と変更しております。

では、商品リストを、テーブルにしてみましょう。

新しいアイテム。「D002」を追加してみます。

Microsoft365のExcelだと、問題なくリストに追加されているのですが、Excel2016では追加されていません。

そこで、次のような処理を追加する必要があります。

A2:A7に名前の定義を行います。名前ボックスに「商品NO」と名前を定義しました。

データの入力規則の設定を修正します。

元の値に、「=商品NO」と設定しなおします。

これで、アイテムを増やしてみると、リストに「D002」が追加されていることが確認できます。

名前の定義で設定した範囲は、テーブルの拡張と連動しているようになっているので、アイテムを追加しても自動的に追加することが出来たわけです。

Excelのバージョンによって、設定の方法は異なりますが、アイテムが増えたら設定を変更しなくても、入力規則のリストを追加することができます。