Excel。XLOOKUP関数だと簡単!降順の表から検索するならINDEX+MATCH関数の苦労から解放?!

<INDEX+MATCH関数・XLOOKUP関数>

次のような合計値に応じてランクを決定する表があります。

数値をもとにして、ランクの表から検索するので、「VLOOKUP関数」を使うように思われますが、このケース。

VLOOKUP関数では、対応することができません。

C2:C10を一度クリアして、VLOOKUP関数で算出してみましょう。

C2には、

=VLOOKUP(B2,$F$2:$G$7,1,TRUE)

という数式になるはずです。

しかし、「#N/A」というエラーが表示されてしまいます。

検索値は、B2だし、範囲も問題ない。

抽出したいのは、ランクなので、列番号は「1」。

完全一致ではなく、近似値なので、「TRUE」と大丈夫なような気がしますが、VLOOKUP関数のルールを逸脱しています。

1つ目は、

検索値の左側に抽出したいデータがある。

今回はG列の合計の左にランクがある。

抽出したいものが検索値の右側にないとVLOOKUP関数を使うことができません。

では、F列とG列を入れ替えればいいのかというと…

C2の数式も合わせて次のように修正します。

=VLOOKUP(B2,$F$2:$G$7,2,TRUE)

オートフィルを使って数式をコピーしたところ、エラーのセルがあります。

実は、まだVLOOKUP関数のルールから逸脱しています。

2つ目として、範囲のF2:G7の表ですが、今回のような数値の場合は、

【昇順】でなければいけません。

商品コードや氏名の場合は、ルール上よろしくありませんが、完全一致のケースが多く、検索されます。

なので、次のようにF列を昇順にすると、問題なく検索してくれます。

しかしながら、通常数値の高い順でリストをつくるだろうし、Sが何点以上というように表を閲覧するはずです。

よって、最初の表では、VLOOKUP関数を使うことはできないわけです。

では、どのようにしたらいいのかというと、このケースでの定番「

INDEX+MATCH関数」をつかうことで、検索することができます。

さらに、F1:G7の表だけではINDEX+MATCH関数でも、検索することはできません。

H列の「~まで」という数値を用意する必要があります。

B2に、INDEX+MATCH関数で数式を作ってみましょう。

=INDEX($F$2:$F$7,MATCH(B2,$H$2:$H$7,-1),1)

これで、検索することができるのですが、数式が非常に「難解」ですね。

数式の説明をしてきます。

MATCH関数がどのような動きをしているのか確認してみましょう。

D2の数式は、

=MATCH(B2,$I$2:$I$7,-1)

検索値は、B2で198を指します。

検索範囲は、$I$2:$I$7

照合は、「-1」とします。「-1」は、検索値以上の最小値を検索します。

すると、上から3コ目が該当するので、3と算出されました。

それを受けて、E2のINDEX関数を確認しましょう。

=INDEX($G$2:$G$7,D2)

G2:G7の範囲で、上から、D2、つまり、3番目を検索するので、「B」を検索してくれるわけです。

このように、検索する表をそのまま使用して、検索することは容易ではありませんでした。

しかし、Office365のExcel Insiderで搭載された、「スピル」そして、新しく登場した【

XLOOKUP関数】をつかうと、INDEX+MATCH関数のような苦労はせずにすむようになりました。

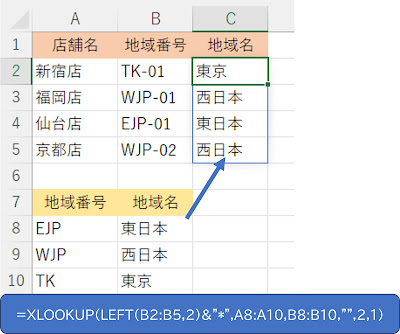

D2にXLOOKUP関数の計算式をつくっていきます。

=XLOOKUP(B2:B10,G2:G7,F2:F7,,-1,1)

これで、あっという間に算出してくれます。

範囲の表が、どうのこうのというような条件はありません。

XLOOKUP関数は、スピル機能を使う関数なので、オートフィルを使って数式をコピーする必要はありません。

また、絶対参照で範囲の表を固定する必要もありません。

それでは、数式を説明しましょう。

まず、XLOOKUP関数は、

XLOOKUP(検索値,検索範囲,戻り範囲,[見つからない場合],[一致モード],[検索モード])

という形式になっています。

検索値は、B2:B10。

合計点がどのランクなのか検索するので、B2:B10と設定します。

検索範囲は、G2:G7。検索値に該当するのを検索する範囲です。

戻り範囲は、F2:F7。検索結果の範囲です。

このように、検索範囲と戻り範囲を別々に設定できるようになったので、検索範囲を範囲の表の一列目にないといけないというルールから解放されたわけです。

見つからない場合は、今回はないので、省略。

一致モードは、完全一致かどうか決めるところです。

VLOOKUP関数では省略すると、「近似値」になってしまいましたが、XLOOKUP関数では、省略すると「完全一致」になります。

今回は、完全一致または、次に小さい項目の「-1」を設定します。

1件目は198なので、198の次に小さい項目は、190が該当しますので、Bを検索するわけです。

最後の、

検索モードは、リストの上から検索させるので、先頭から末尾へ検索の「1」を選択します。

この検索モードによって、VLOOKUP関数だと、範囲の表を昇順にしておかないといけないというルールから解放されました。

このように、XLOOKUP関数は、現場で大きなインパクトを与える関数になるのかもしれませんね。